常建

清晨入古寺,初日照高林。

竹径通幽处,禅房花木深。

山光悦鸟性,潭影空人心。

万籁此俱寂,但馀钟磬音。

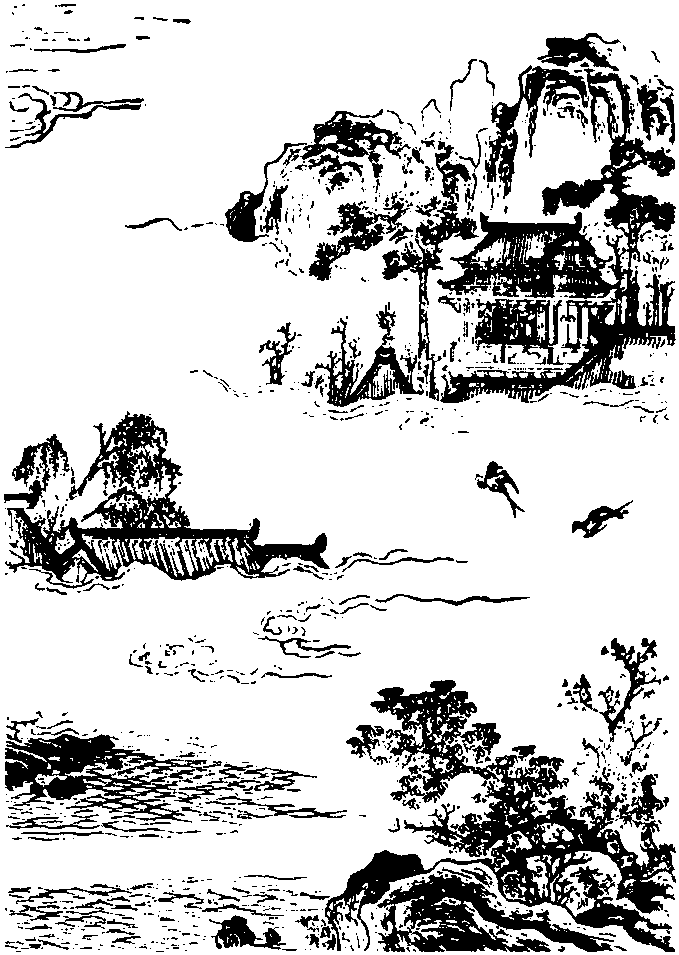

【鉴赏】常建的这首《题破山寺后禅院》曾被宋代洪驹父誉为“全篇皆工”(见《宋诗话辑佚》),这首五言律诗也是他的代表作。常建一生仕途失意,所以寄情山水,写了一些山水田园诗,《题破山寺后禅院》就是诗人游览名山古刹,寻幽探胜之作。

破山寺又叫兴福寺,是由六朝齐代郴州刺史倪德光舍宅改建的,宋代学者朱长文《吴郡图经续记》称之“为海虞之胜处”。诗中抒写清晨游寺后禅院的观感,笔调古朴,描写省净,兴象深微,意境浑融,艺术上相当完整,是盛唐山水诗中独具一格的名篇。

首联总起全诗,点明时间、环境和人物的去向,语言朴实、平易,所勾勒出来的画面却清新、优美,引发读者联想。诗人清晨登破山,入古寺,旭日初升,普照山林,水汽蒸腾,山色空蒙,如烟似雾,如梦似幻,美妙绝伦。诗人的欣悦陶醉之情溢于言表。“高林”一词,语义双关,一指劲健挺拔的茂林修竹,二是佛家称僧徒聚集的处所为“丛林”,此处“高林”兼有称颂禅院之意,在日照山林的景象中流露出对佛宇的礼赞之情。破山寺是一座有着几百年历史的古寺,建筑壮丽,佛殿庄严,气象宏伟,这些诗人都没有描绘,他突出勾绘的是东方冉冉升起的旭日,以及旭日照射下的参天“高林”。这两句烘托出一种清新明丽、绿意葱茏的审美感受,同时又隐含一种幽静之感。诗人深谙“窥一斑以观全豹”,以小景传大景之神,他抓住破山寺内外古木繁茂、郁郁葱葱的特征来写,从此处着墨也使古寺的深邃幽静跃然纸上。这一联在结构上承接得十分自然,“初日”上承“清晨”,“高林”照应“古寺”,显然是诗人的精心锤炼才能达到如此“平淡天然”之境。

颔联是诗人随着行进作进一步的描绘,平中见奇,“幽处”生辉。诗人穿过佛殿,沿着竹林小径蜿蜒前行,置身翠竹掩映、静谧无喧的氛围中,自然会有一种超尘出世之感。只见浓荫蔽日,苍苔满地,于曲折幽深疑无路处,忽见花团锦簇禅院房。如此幽静美妙的环境,如此曲径通幽的行程,令诗人惊叹、陶醉。描绘小径的幽深曲折和花木的扶疏掩映,实际上暗示禅院远离尘嚣、深藏不露,也烘托出诗人对唱经礼佛生活的向往。这一联诗人托物寄情,以破山寺后禅房突出的景物特点,抒写自己内心的幽意和淡泊情怀,创造了一种幽深淡雅的艺术意境。

颈联和尾联在意念上紧承颔联,颔联写诗人的发现之美、追寻之乐,这两联则通过有声有色、有动有静、有情有态的景物描写来渲染佛门禅理涤荡人心、怡神悦志的作用,在给读者带来美的享受的同时又把读者带进幽美绝世的佛门世界。红日高照,林木苍翠,百花繁茂,风光无限,鸟儿也怡然自乐,在花木丛中婉啭鸣叫。雀鸟本无情智,客观环境的优美或险恶,不会引起它的喜和忧,但在这里,诗人以所见景物的强烈主观感受,寄寓于无知无情的飞鸟,好像它们也为这幽美旖旎风光所感染,欢快愉悦。这种“以我观物,故物皆着我之色彩”(《人间词话》)的艺术描写,不仅不直率浅露,而且构思新巧,别有情趣。“潭影空人心”,则是诗人正面抒写在后禅院幽雅宁静的特定环境中观潭影的感受。水潭清澈,山光、天色映入水中,是那样清澈、明晰、澄净,以至于观赏之人杂念顿逝。这里有“禅悟”的意味。《宋高僧传》载,临川郡守裴某,笃信佛教,“每至海霞敛空,山月凝照,心与境寂,道随悟深”。常建虽然不是虔诚的佛教徒,但在佛教盛行的唐代不可能不受其影响,所以在特定的自然环境中,通过对自然景物的审美体验,有可能触发自己的情怀,并把某些自然景物视为契合自己主观“禅悟”的东西。“潭影空人心”,正是诗人在清净无扰的破山寺后禅院,睹“潭影”而杂念俱消的感受。这一联是一个转折,由刻画后禅院的幽静转向表现诗人内心之静,静境得到深化。“空人心”应对“悦鸟性”,空灵纯洁的世界的确可以涤除尘念,净化心灵;“悦鸟性”又暗示人只有像鸟一样,远离凡尘,回归自然,崇佛信道,才能保持本真,逍遥适世。

尾联两句以声衬静,营造一个万籁俱寂的境界。钟磬之音,远远超出了“晨钟暮鼓”的报时功能,而被赋予寓意深微的象征意义,这是来自佛门圣地的世外之音,这是引领人们进入纯净怡悦世界的奇妙佛音,这是回荡在人们心灵深处的天籁之音,悠扬而洪亮,深邃而超脱。显然,诗人欣赏这禅院与世隔绝的居处,领略这空门忘情尘俗的意境,寄托了自己遁世隐逸的情怀,礼赞了佛门超拔脱俗的神秘境界。通过静中有声,愈显其静的描绘,突出意中之“静”。“万籁此俱寂”是诗人杂念消除净尽,“心与境寂”的具体表现。在后禅院中的诗人,由“潭影”触悟而杂念消除,此时此刻又使诗人感到万籁俱寂,也就是客观世界静得连一点声音都没有。而此时的内心也是万念俱寂。但万籁俱寂,尚不足以创造静境、表现静趣,因为静到没有任何音响的静境,是一片死寂,给人的审美感受是不寒而栗。常建深知“寂处有音”才能使人感到富有诗意的静境,也才能更好地表现自己的意中之静,所以诗人用“但余钟磬音”作结。诗人在这里十分成功地创造了一种富于静趣的静境,同时那种难以表现的诗人的意中之静,也由此而充分表露。这就是以声显静的创造幽静的诗歌意境的艺术手法。王籍《入若耶溪》“蝉噪林逾静,鸟鸣山更幽”,亦即此意。

盛唐山水诗歌咏隐逸情趣,流露的多为一种悠闲适意的情调,但常建这首诗不一样,他在优游自得中写自己的心灵感悟,他所领会的心无纤尘的禅思充溢着玄远清幽的情趣,他所写的不仅是一种景物,更是一种旷远淡泊的胸襟和追求山水林泉之乐的隐逸情怀。