岑参

北风卷地白草折,胡天八月即飞雪。

忽如一夜春风来,千树万树梨花开。

散入珠帘湿罗幕,狐裘不暖锦衾薄。

将军角弓不得控,都护铁衣冷难着。

瀚海阑干百丈冰,愁云惨淡万里凝。

中军置酒饮归客,胡琴琵琶与羌笛。

纷纷暮雪下辕门,风掣红旗冻不翻。

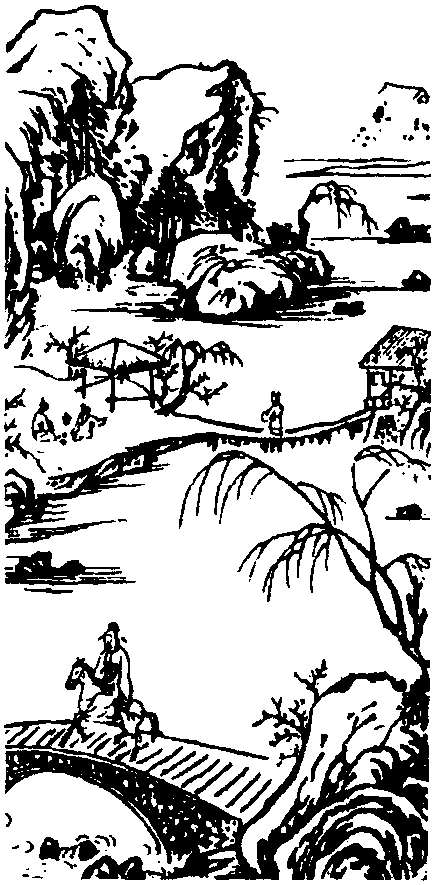

轮台东门送君去,去时雪满天山路。

山回路转不见君,雪上空留马行处。

【鉴赏】天宝十三载(754),岑参再度出塞,在安西北庭节度使封常清幕任判官,武判官是他的同僚,要回京述职,在中军帐里摆开酒宴,为武判官饯行,于是产生了这首咏雪送人之作。诗以咏雪起,在咏雪中暗寓别情。以送人结,展现了雪中送人的奇景和深情,再现了边地瑰丽的自然风光和戍边将士的精神风貌。

诗从西北边塞的气候特点落墨:这里风大,一刮起来铺天盖地,连坚韧的白草也要折断;这里雪早,一交八月便下雪了。这不仅和内地形成鲜明对照,而且突出环境的险恶。但诗人没有沿“险恶”生发,而是笔锋一转,说这雪像一夜春风吹开的千万树梨花,真是妩媚动人,这就使得读者所担心的“险恶”变得多余而可笑。“千树万树梨花开”的比喻是前所未有的,它赋予风雪奇寒的北国风光以春天的暖意;赋予作者现实军旅生活的体验以诗意,真是“妙手回春”。读者赞叹未已,诗人笔锋一转,连用四句在南方人视为反常的情事,渲染天气的奇寒,展示白雪的威严风骨。“散入珠帘湿罗幕”一句承上启下,自然地由野外雪景转为室内人的生活场景,通过人的感受来写严寒。狐裘变得不暖了,锦衾显得单薄了,将军的角弓冻得拉不开了,都护的铁衣冷得上不了身了。诗人对奇寒津津乐道,使人不觉其苦,反觉冷得新鲜,冷得有趣。归根结底,这又是诗人以及戍边将士昂扬的精神力量在起作用。因为在上述描写的背后,有“将军金甲夜不脱,半夜军行戈相拨,风头如刀面如割”的生活场景,将士们正是如此这般地战天斗地,尽着戍守边疆的职责。白雪的威严风骨难道不正是戍边将士精神风貌的写照?

诗的后半写送人,也是由帐外而帐内。浩瀚的沙海,冰雪遍地;冬云暗淡,低垂在广阔的天宇,诗人用夸张的笔墨,勾画出边塞雪原的全景,也为送别定下凝重的基调。接着描绘饮宴情景。酒宴摆在中军帐内,有“胡琴琵琶与羌笛”等民族乐器的演奏,至于异域风情的歌舞,以及葡萄美酒之类,都是题中应有之义,作者举其一端,突出其边地饯别的特征和由此引发的离愁别绪。对酒宴场面一带而过,而对暮雪下辕门和“风掣红旗冻不翻”的细节却着意加以刻画,都是为了营造一种惜别的氛围。轮台东门的送别是全诗的高潮。深情送别,不仅送出辕门,而且一直送出轮台东门;不仅送出轮台东门,而且还一直望着行人远去,直至行人被层峦叠嶂隐去了,还默默地看着雪地上留下的马蹄印深思,一颗依依难舍的心仍在送着,念着……诗人用叙事代替了抒情,收到了强烈的艺术效果。其意境与李白《黄鹤楼送孟浩然之广陵》“孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流”相通。为什么武判官的归京如此牵动人心呢? 因为艰苦的边地军旅生活增强了将士、同僚之间的人情味;因为此行征程万里,关山阻隔,困难重重;更因为此行不是个人行为,在现代交通工具和通信手段尚未出现的唐代,边地和中央的联系只靠人员的往返,武判官此行带着戍边将士对家乡亲人的思念,对朝廷的忠诚……责任重大啊!

岑参反映边塞生活的诗篇,洋溢着积极乐观的情绪。在艺术上,富有幻想色彩,善于运用变化无端的笔触,描绘现实生活中的体验。往往表现得光怪陆离,给人以惊险新奇的感觉。《白雪歌送武判官归京》集中地体现出这些特点。