杜甫

其一

支离东北风尘际,漂泊西南天地间。

三峡楼台淹日月,五溪衣服共云山。

羯胡事主终无赖,词客哀时且未还。

庾信平生最萧瑟,暮年诗赋动江关。

【鉴赏】《咏怀古迹》组诗五首,是杜甫于大历元年(766)在夔州时所作。

第一首咏庾信。杜甫之于庾信,是引以为异代同调的。两人同为诗人,并且同样遭遇乱离之世,乱世的根源也相似,所以第一首中,杜甫寄寓了很多的身世之悲,是足以为这五首诗作一个总起的。

但问题在于,所咏古迹与庾信有何关联?论者一般认为是庾信宅,其地在荆州,而此时老杜尚未到荆州。清方东树曰:“首章前六句,先发己哀为总冒。庾信宅在荆州,公未到荆州而将有江陵之行,流寓等于庾信,故先及之。”(《昭昧詹言》)而何焯《义门读书记》则说:“《哀江南赋》云:‘诛茅宋玉之宅,开径临江之府。’公误以为子山亦尝居此,故咏古迹及之,恐漂泊羁旅同子山之身世也。”两说皆可从。

首联以庾信与自身的境遇起。“支离东北风尘际”,庾信当南朝梁末乱世,乱起之因,即为北来投靠梁朝的侯景。杜甫的漂泊西南,其因也在于北方的安禄山叛乱南下。故下句却不是写庾信而是单写自己了,因为庾信北上,居于长安;在西北方向,只有老杜自己,此时正在西南地区漂泊。起句古与今合,史与情融,苍劲有力。

颔联为眼前即景。三峡在此指三峡地区,尤指巫峡,即夔州所在之地。楼台在此指夔州西阁,为杜甫时常登临之处。淹日月指在此淹留日久,不见长安和中原。下句用五溪蛮喜五色衣服的典故,写自己在夔州与蛮杂居,共同生活在此处云山之下。此句叹离乡日远的离别之思,身处蛮荒的孤寂之情,语意悲壮郁塞。

颈联亦双关史实与今典。“羯胡事主终无赖”,侯景为胡人,安禄山也是胡人,这两人皆事主不终,掀起叛乱。庾信使北周被扣留,一生不能再回故国;杜甫为安禄山叛乱阻隔,余生不能再回中原。自己对中原的思念,正如庾信对江南的思念一样,异代同调,于此可以见出。此联的双关精巧无伦,一“终”字,一“且”字,极具老杜老练的特点。

尾联写庾信,亦暗写自己。“庾信平生最萧瑟”,“萧瑟”二字,为冷落凄凉之意,现出几分无奈,几分悲郁,几分苍老。然而庾信虽老,其“暮年诗赋动江关”,作有《哀江南赋》,流传海内,依然在文学上有极高建树。“动江关”,犹杜甫《宾至》诗“岂有文章惊海内,漫劳车马驻江干”之意。杜甫对于自己的诗歌创作,也报有与庾信同样的信心。

本诗格律严整,处处以庾信自况,穿插于历史与现实之中,不即不离,粘而不滞,语意沉著,声调悲凉,足以作为组诗之起。

(黄 鸣)

其二

摇落深知宋玉悲,风流儒雅亦吾师。

怅望千秋一洒泪,萧条异代不同时。

江山故宅空文藻,云雨荒台岂梦思?

最是楚宫俱泯灭,舟人指点到今疑。

【鉴赏】此诗为瞻仰宋玉故宅而引发思绪之作。宋玉是楚国辞赋家,其著名作品《九辩》开千古悲秋之先声。老杜身在夔州,秋高意悲,于宋玉更是心有戚戚焉。

首联立意,宋玉深知草木摇落之悲,老杜亦感同身受,因为其悲与宋玉相同。风流,指宋玉的标格,宋玉弱冠少年,身怀文学之能,风致潇洒,是杜甫所赞扬的一面;儒雅,此处指文学,宋玉终以文学流传于世,杜甫亦于此有所致意。而一个“亦”字,下笔矜慎,虽无不满之意,但亦颇有分寸,盖因杜甫对于宋玉也并非全盘接受的缘故。

颔联以宋玉自况。回顾己身,困处夔州,萧条冷落,正与宋玉相同,两人虽然处在不同时代,但悲凉之意却相契合,为此,且怅望远方,一洒千秋之泪吧。这一联抒发了异代同调的身世之感,可谓情致深厚,有神交千载之慨。

颈联咏实景。宋玉故宅依然保存至今,只不过其主人的文采风流,已经成为回忆;而宋玉告诉楚襄王的那个著名的云雨故事,朝朝暮暮,阳台之下,这些难道是真的梦境吗?本句意蕴曲折,杜甫之意,是认为著名的《高唐赋》不过是假托之辞,宋玉以此讽喻楚王,以止其淫惑之心。孰料宋玉的文采宛而有致,使得此赋的云雨之喻显得分外凄美,充满神秘的气质,其留传后世的艺术效果远非宋玉所能料到。李商隐有诗曰:“襄王枕上元无梦,莫枉阳台一段云。”与此类似,也深得其味。

尾联指出,楚王的宫殿早已泯灭,不知其所,船夫下三峡,经过巫山,仍然指点不休,至今都存着疑问。但我们回头看宋玉,斯人虽逝,但其文藻仍然留存,不与楚王宫殿同样泯灭,两者的价值相较,谁高谁低,不是很显然的事情吗?老杜于此,寄慨遥深。李白《江上吟》亦有“屈平词赋悬日月,楚王台榭空山岳”之句,与此句意蕴类似。而此处又与首联之“风流儒雅”相呼应,以见其文藻不死,而自己愿意在此点上以宋玉为师,是基于异代同调的这种相似的境地啊。

此诗风流蕴藉,回环流转。清方东树《昭昧詹言》曰:“一意到底不换,而笔势回旋往复,有深韵。七律固以句法坚峻、壮丽、高朗为贵,又以机趣凑泊、本色自然天成者为上乘。”本诗即是方东树所说的后一种风格。可见老杜的律诗,各种风格无所不能,均能达到风流儒雅、寄慨遥深之致,是其精湛的诗艺使然。

(黄 鸣)

其三

群山万壑赴荆门,生长明妃尚有村。

一去紫台连朔漠,独留青冢向黄昏。

画图省识春风面,环佩空归月夜魂。

千载琵琶作胡语,分明怨恨曲中论。

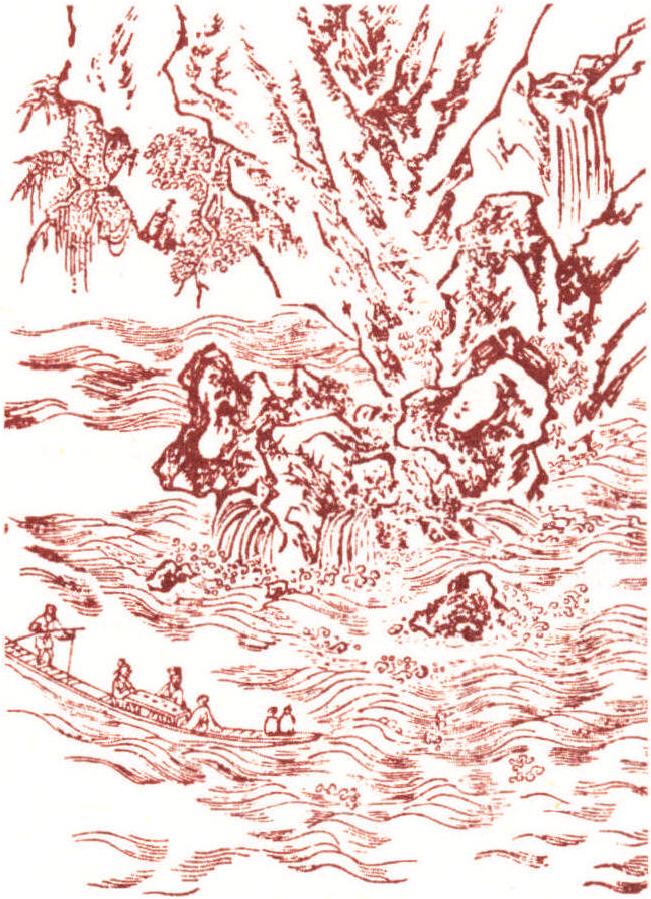

【鉴赏】本首咏昭君,当为杜甫乘船出三峡,经过秭归时所作。此诗一向被推重为咏昭君诗的绝唱,在杜诗中也是最优秀的作品之一。

起句奔腾而来,悲壮浑成。“群山万壑赴荆门”,短短七字,尺幅千里,给人一种万山朝宗的感觉。山水皆赴,“赴”字表现出争先恐后,踊跃雀跃之态。明妃,即王昭君,因西晋时避司马昭讳,改称“明君”。“生长明妃尚有村”,点出昭君生长之地。昭君的出生地,本自不凡,难怪能养育出如此钟灵毓秀的人物来。唐崔涂《过昭君故宅》诗亦云:“不堪逢旧宅,寥落对江��。”可见唐时昭君故宅尚存。 此联沉着有力,清代黄周星《唐诗快》曰:“昔人评‘群山万壑’句,颇似生长英雄,不似生长美人。固哉斯言! 美人岂劣于英雄耶?”昭君本为英才,以迂腐的男女之别视之,不免落于窠臼了。

颔联写昭君功业。紫台,即紫禁,皇宫;青冢,即昭君墓,其上草色常青。“一去紫台”,言其自愿和亲之决绝;“独留青冢”,又蕴含多少悲郁之气? 昭君有国色,入宫而见妒,不为君主所知,为了改变其自身的命运,毅然和亲,远离故里。虽为壮举,其怨恨之意依然萦回在她的不幸命运之中。功耶,痛耶,后人又怎能分辨清楚呢?

颈联抒发其悲郁之意,亦有杜甫自喻在其间。“画图省识春风面”,用画工毛延寿典故。全句用假设语气,意即假如汉君能从画像之中发现王昭君的天姿国色,又怎会让她遭受“环珮空归月夜魂”的命运呢? 环珮为女子所佩的饰物,行动则碰击有声。月夜魂归,与前句“独留青冢”相应,因为青冢是昭君之墓,昭君因为和亲,而将生命留在了大漠,而她的灵魂,思念故里,只能在月夜魂归了。此句语意沉痛,此恨何及! 而在悲悼中,又风韵宛然,清彻灵动。诗的笔力到了这种境界,真有鬼斧神工之感。

尾联续申昭君之悲,“千载琵琶作胡语”,千载之下,琵琶所奏,为胡语胡乐,分明在这曲中,还有着昭君的无限怨恨。《琴操》:“昭君在匈奴,恨帝始不见遇,乃作怨思之歌。”此处将琵琶这个传自胡地的乐器乐曲与昭君的命运勾联起来,句意精巧,而蕴含悲愤。其意大致说:虽然千年流传下来的琵琶胡曲,如有知道王昭君命运的人来听,则曲中怨恨分明,就像是她在当面倾诉一样。此处亦有杜甫自喻其千年的寂寞之感在内。

这首诗中,杜甫与王昭君的契合点正在于他们的入宫见妒与入朝见嫉的命运的类似性。《唐宋诗举要》分析说:“庾信、宋玉皆词人之雄,作者所以自负。至于明妃,若不伦矣;而其身世流离,固与己同也。篇末归重琵琶,尤其微旨所寄。”这里的“微旨”,应为杜甫与昭君命运的相似性而发。金圣叹《杜诗解》称:“咏明妃,为千古负材不偶者,十分痛惜。”是读懂了诗意的评论。

这篇作品温雅深邃,意蕴深厚。今人俞陛云《诗境浅说》称:“咏明妃诗多矣,沈归愚推此诗为绝唱,以能包举其生平,而以苍凉激楚出之也。”《唐宋诗醇》称其“破空而来,文势如天骥下坂,明珠走盘。咏明妃者,此首第一。”是为确评。

(黄 鸣)

其四

蜀主窥吴幸三峡,崩年亦在永安宫。

翠华想像空山里,玉殿虚无野寺中。

古庙杉松巢水鹤,岁时伏腊走村翁。

武侯祠屋常邻近,一体君臣祭祀同。

【鉴赏】这首诗为咏先主祠而作,诗中着重之处在于刘备与诸葛亮君臣之相契。

先主即刘备,建立蜀国,延续汉祚。蜀章武二年(222),因关羽之死,刘备兴兵伐吴,被吴国青年将领陆逊败于猇亭,仓皇逃至白帝城。次年,卒于白帝城。首联所述,即先主之死。由于所述为军国大事,语涉兴亡,故发语如疾雷击山,声势赫然,前句声势庄严威猛,后句沉稳老劲,尤其是一个“亦”字,尽显老杜的语言操控力达到何等老练之境。

颔联以“翠华”和“玉殿”、“空山”和“野寺”相对,以见今昔之感。翠华是天子仪仗中以翠羽为饰的旗帜与车盖,在这里代指天子,即刘备。昔年刘备战败后驻跸于此,天子华盖掩映于青山之中,如今只剩空山与人相对。玉殿者,刘备改鱼复为永安后,在州西七里置永安宫。如今,宫殿东边已为卧龙寺。原来的巍峨宫殿已化成虚无,只在野寺之旁,供人凭吊其曾经的辉煌。读完此联,不禁使人兴起落日掩照,空山野寺的萧瑟画面。时间岁月,改变人世竟至于此,诗意苍凉如水。

颈联则写先主祠现在的景色。只见古庙杉松,高擎至天,白鹤以此为巢,餐风饮露。每年伏、腊两祭,会有村子里的老翁过来拜祭。而如果不是祭祀之日,此处之萧条冷落,可以逆料。一个“走”字,意蕴无穷。

尾联则为整首诗精神所在。刘备与诸葛亮,是历史上君臣相得如鱼得水的典范。此处先主祠中,武侯也被百姓附祀于此,正所谓“武侯祠屋常邻近”,而“一体君臣祭祀同”。君臣一体,同为后人追祀,于老杜而言,正是他心目中的君臣关系的极致。诗笔至此,未必没有老杜的个人的追慕之情隐含其间。浦起龙《读杜心解》曰:“结以‘武侯’伴说,波澜近便,鱼水‘君臣’,殁犹‘邻近’;由废斥飘零之人对之,有深感焉。”这是深刻体悟到了杜甫此时心境的论断。

此诗于俯仰之间,寓无限感慨。老杜平生,于君臣之义看得极重,所恨不能如刘备与诸葛武侯之间君臣相得。又此诗放在第四首,自然而然,引出第五首咏武侯之诗,组诗的结构安排之中,也自有次第。

(黄 鸣)

其五

诸葛大名垂宇宙,宗臣遗像肃清高。

三分割据纡筹策,万古云霄一羽毛。

伯仲之间见伊吕,指挥若定失萧曹。

运移汉祚难恢复,志决身歼军务劳。

【鉴赏】本诗咏武侯祠,为《咏怀古迹》的最后一首。

首联横空出世,跨越天穹而来。起句立意绝高,“诸葛大名垂宇宙”,一句诗即给武侯功业定性,确切不移。宗臣者,重臣也。至今武侯遗像,仍是那样的庄重严肃,又清亮高爽。武侯在军,羽扇纶巾,意态潇洒。身为蜀汉重臣,而又清越出尘,正所谓“肃清高”也。

颔联向为后人称颂,认为是武侯的绝好写照,万世不易。三分割据的战略决策,是诸葛亮隆中对向刘备提出的。刘备此前依附辗转于各个军阀势力之间,没有巩固的根据地,没有长远的战略目标,自隆中对后,调整了发展方向,经营益州,奠定了鼎足三分的基础。如此重要的战略决策,对于诸葛亮的高绝才能来说,不过是万古云霄间的一片羽毛而已。就如一本厚重的书,展现其吉光片羽的一页,就足以令世人顶礼膜拜。而诸葛亮正如那翱翔于天空的凤凰,自由自在,独步云霄,无与为匹。

由此,颈联中将诸葛亮与古今贤臣相比,便水到渠成,自然而然,绝不突兀了。他的才能,与兴商的伊尹,兴周的吕尚,都在伯仲之间;至于辅汉的萧何和曹参,在指挥若定的诸葛亮面前,都只能退避三舍。这是极高的评价,孔明自己,尝自比管仲、乐毅,而杜甫对于孔明,只有更加推重。按说诸葛亮迫于形势,最终只能仕于三国中最弱的蜀国,其死后不久,蜀国亦灭,其生平理想与志业,可说并未成功,甚至以失败结局告终。但此诗的佳处,正在于不以成败论英雄。所谓三分割据,是时势难为,而万古云霄,则彰显诸葛亮的才品之杰出。

本诗中间的这四句诗,识高笔老,章法多变,横绝古今。上下句之间,皆一扬一抑,言简意赅,正如一篇史论,将诸葛亮的功绩论定。老杜与诸葛亮,实为知己,可谓千载神交。

尾联意境亦大。“运移汉祚难恢复”,表明诸葛亮最后的结局,蜀国最后的灭亡,是因为汉祚已终,人力终难恢复,所谓“天意从来高难问”,与人事却无多少关系。而忠君之至的诸葛亮,则将自己最后的生命献给了蜀国,直至劳累病死在五丈原。诗笔至此,就像一篇太史公笔下的列传,极曲折之能事,落笔之后,余音袅袅。

本诗通篇皆为议论,诸葛亮平生功业,以五十六字而论定,笔力苍劲,气局阔大。通首亦以武侯自喻,自身郁结借武侯命运写出,故通篇淋漓尽致。武侯的才具节操,一概表而出之,精力贯注,议论精警,如黄钟大吕,难以撼动。清代屈复《唐诗成法》称:“通篇论断,皆吊古体所忌,然未经人道过,故佳。若拾他人唾余,便同土壤。”杜甫此篇对于诸葛亮的论断,皆出独造,然均成定论,后世论赞孔明者,皆不能出此诗也。

《咏怀古迹》五首,是杜诗中的名篇。清代冒春荣《葚原诗说》总评其诗曰:“读《秋兴八首》、《咏怀古迹》、《诸将五首》,不废议论,不弃藻缋,笼盖宇宙,铿戛钧韶,而纵横出没中,复含蕴藉微远之致,目为大成,非虚语也。”此说比较精确地把握到了这几组组诗的艺术特色,是为确论。

(黄 鸣)